【日時】2021年9月18日(土)14:00-18:30

【実施形態】オンライン

【参加人数】65名

【概要】

13:45-14:00 Zoom受付

14:00-14:20 開始:流れの説明、講師紹介

14:20-15:10 講義40分+質疑応答

受講生は5グループに分かれて、5名の講師の講義をそれぞれ受講

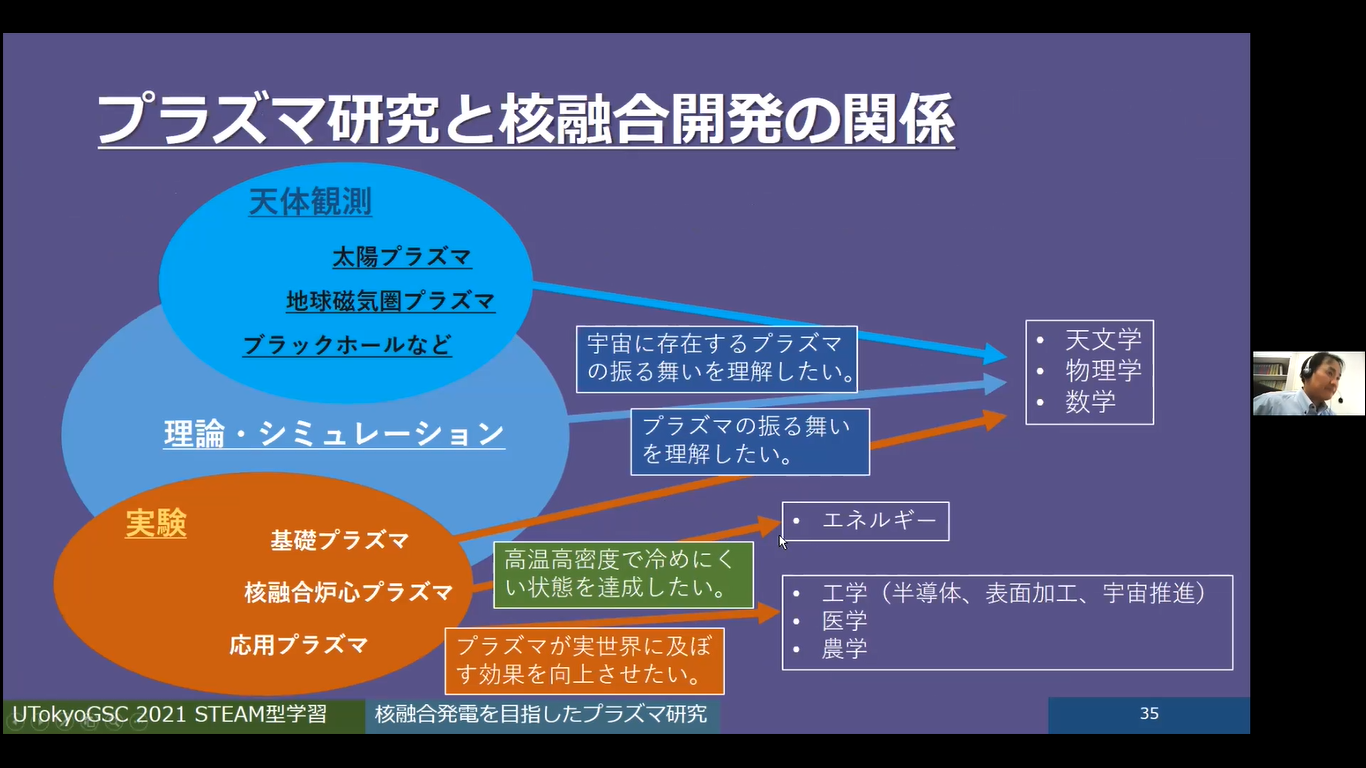

核融合発電を目指したプラズマ研究

井 通暁(東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 教授)

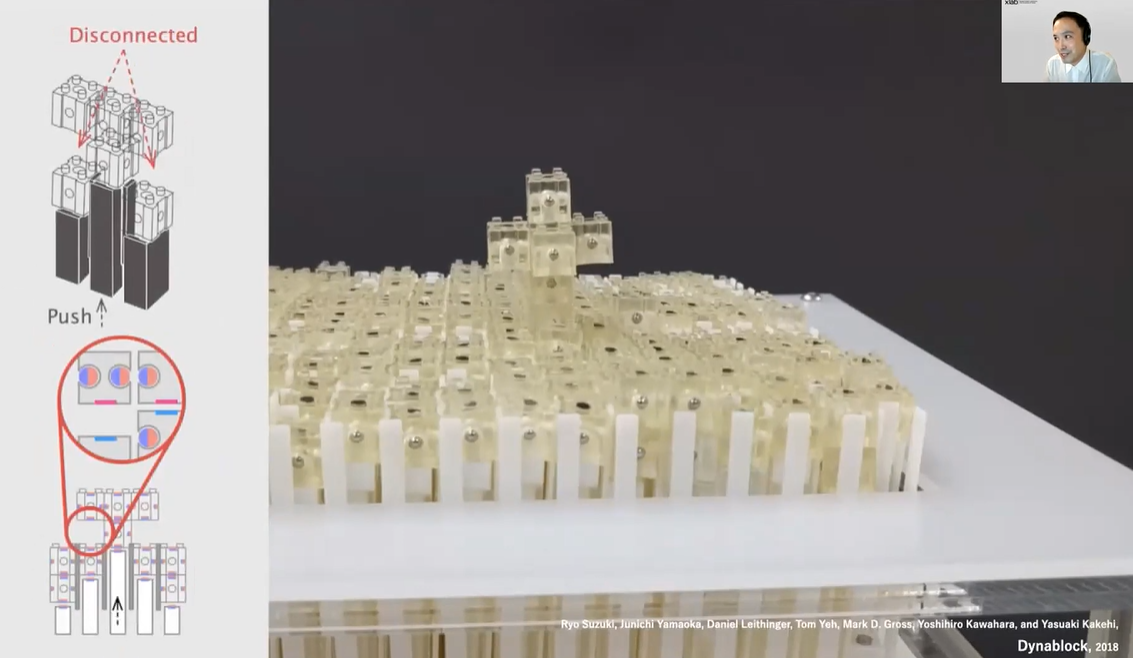

インタラクティブに振る舞うマテリアルと体験創造

~技術と表現の結節点での研究~

筧 康明(東京大学大学院情報学環 准教授)

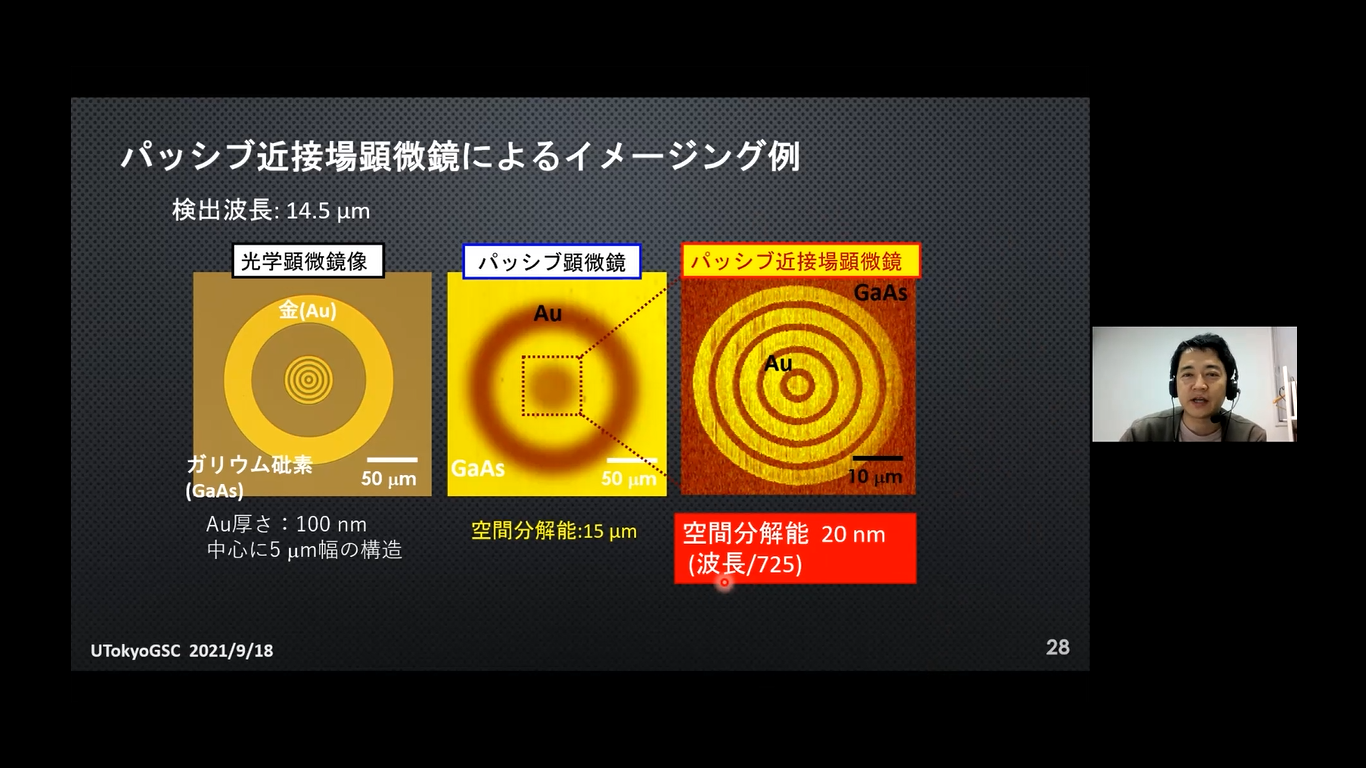

物質自身が発する光を検出する顕微鏡

梶原 優介(東京大学生産技術研究所 准教授)

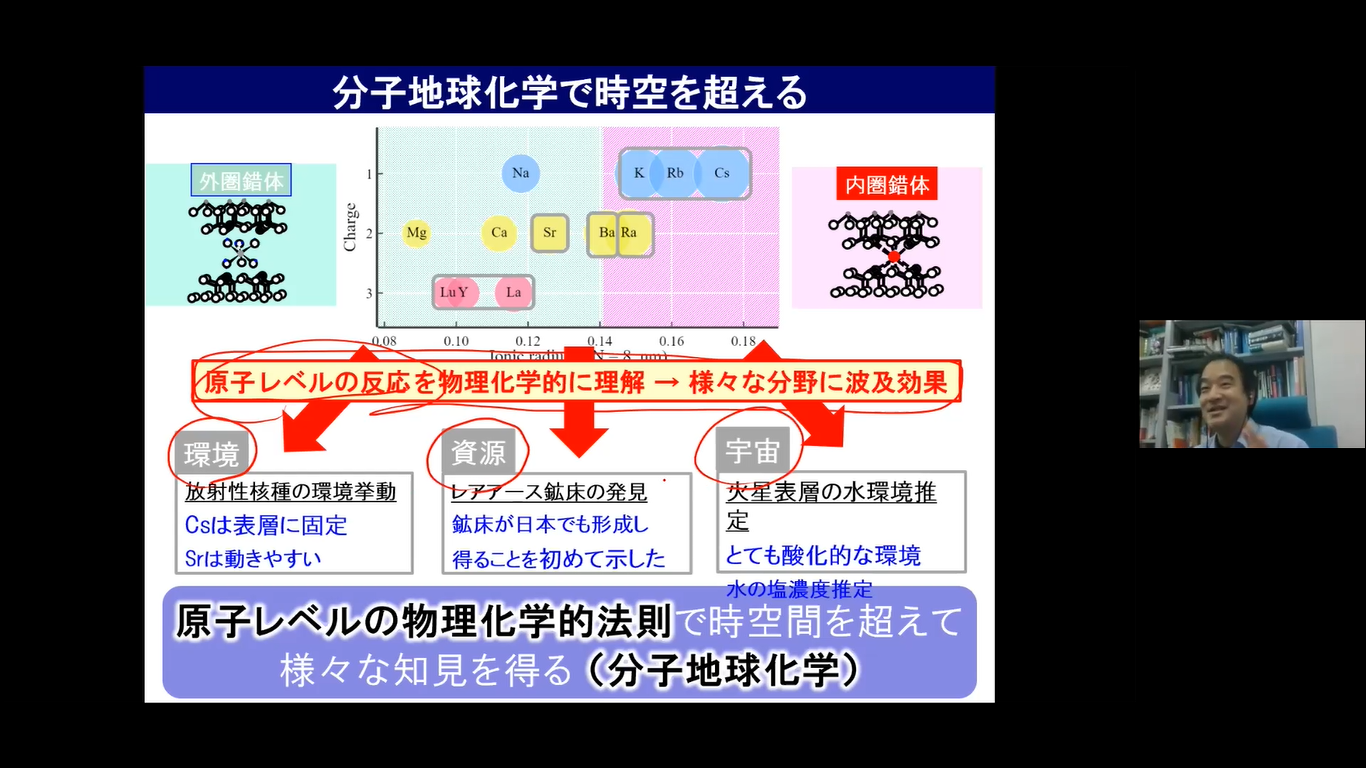

分子地球化学で理解する環境・資源・惑星

高橋 嘉夫(東京大学大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授)

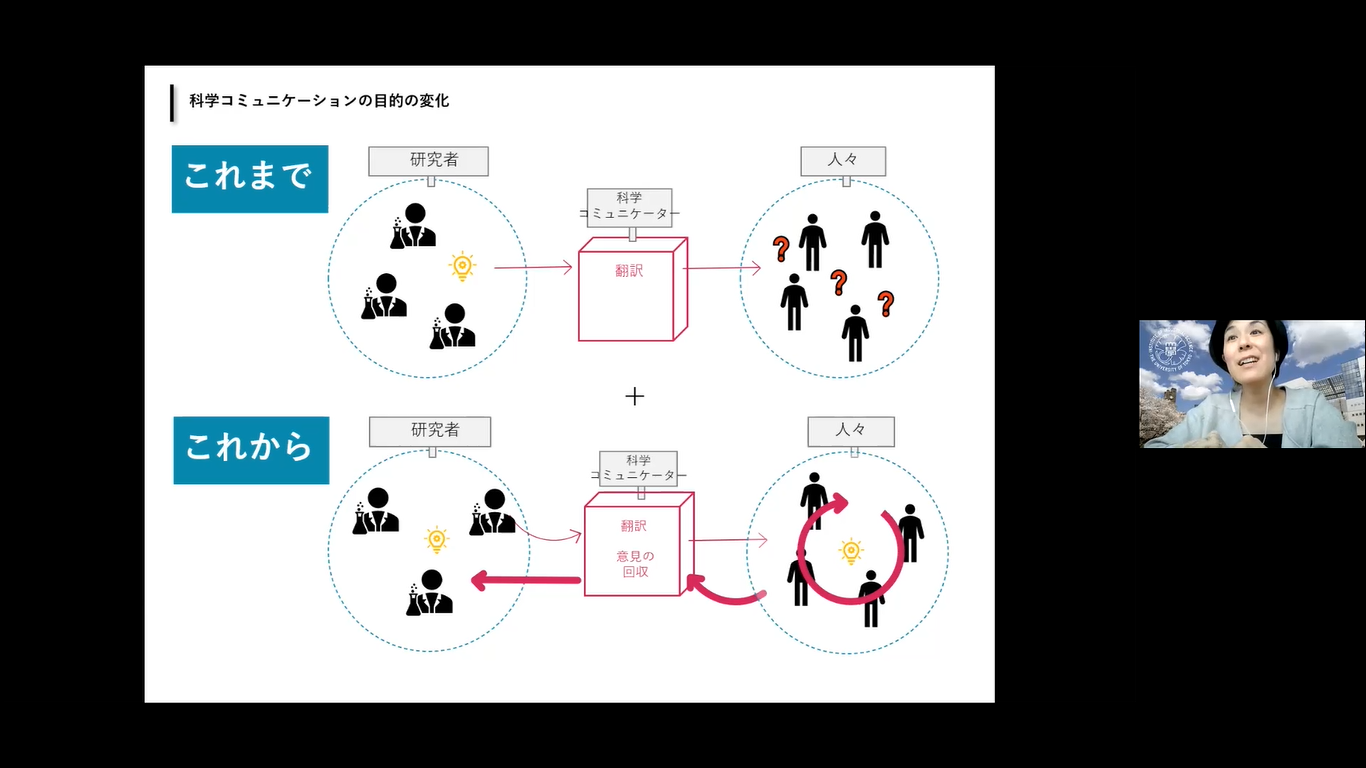

科学技術社会論と科学コミュニケーション

科学者と社会をつなぐ――その目的

松山 桃世(東京大学生産技術研究所 准教授)

15:20-15:45 ワーク1

同じ講義の参加者同士でのグループディスカッション

①先生の研究内容(目的・背景、方法、結果、成果・課題、社会的な意義)をまとめる

②研究の「良さ」を考える

15:55-16:20 ワーク2

異なる講義の参加者同士でのグループディスカッション

ワーク1でまとめた内容を異なる講義の参加者同士に発表し、質疑応答を行う

16:30-16:50 ワーク3

同じ講義の参加者同士でのグループディスカッション

ワーク2の内容をグループ内で共有

ワーク1の①と②を再び整理し、③講師への質問をまとめる

17:00-18:10 グループ発表

講師コメント・質疑応答

18:10-18:25 事務連絡

筧康明先生による講義。

サイエンスとアートを横断した研究を伺いました。

梶原優介先生による講義。

分解能が非常に高い顕微鏡のお話でした。

高橋嘉夫先生による講義。

ミクロとマクロをつなぐ化学のお話でした。

松山桃世先生による講義。

科学コミュニケーションについて考えました。